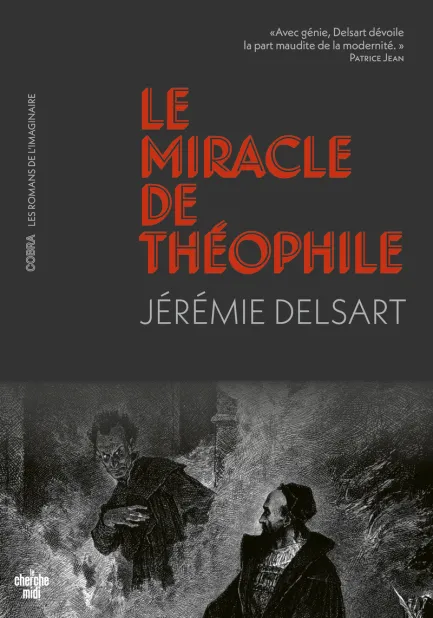

Le miracle de Théophile : Le livre de Jérémie Delsart

Le diable a changé ses plans.

Le diable sait s'adapter, être flexible.

Le diable ne manque pas de ressources.

Pour prendre le contrôle du monde et des hommes, il s'est choisi une nouvelle cible : l'Éducation nationale. Peu à peu, il propose un pacte aux inspecteurs d'académie, aux directeurs d'établissement et aux professeurs. Ses armes ? Son charme, évidemment, mais aussi la technologie, la vie numérique, les nouvelles méthodes pédagogiques.

Seul Théophile, un jeune professeur encore idéaliste, identifiera les pièges du démon. Mais que peut un homme seul quand la multitude est à la fois spectatrice et actrice du désastre, quand elle appelle l'abîme de ses vœux ?

Dans

Le Miracle de Théophile, Jérémie Delsart réinvente le mythe de Faust dans le milieu de l'Éducation nationale. Dans une langue unique, habitée par Baudelaire et Barbey d'Aurevilly, il signe un livre à rebours de toutes les modes et de toutes les normes. Le style le plus flamboyant y côtoie la langue parlée de notre époque, la beauté terrifiante du démon y voisine avec la banalité de la salle des professeurs, le fantastique tend la main au réalisme le plus cru.

À la fois fresque, satire, roman d'apprentissage et méditation sur la déshumanisation du monde, cet ouvrage défie les genres, se joue des étiquettes et des conventions pour s'imposer comme une expérience de lecture unique.

De (auteur) : Jérémie Delsart

Préface de : Patrice Jean

Expérience de lecture

Avis Babelio

Plumes39

• Il y a 1 mois

Dans le miracle de Théophile, Jérémie Delsart, lui-même professeur de lettres; ce qui explique sa connaissance approfondie du milieu qu'il dépeint dans son roman; réinvente le mythe du pacte faustien dans le contexte contemporain de l'Éducation nationale française. Le roman met en scène Théophile, un jeune professeur idéaliste qui débute sa carrière et se heurte rapidement à la réalité désenchantée de l’institution scolaire moderne. Alors que les désillusions s’accumulent, Théophile se retrouve sous l’observation d’un homme mystérieux, incarnation du Diable, qui a décidé de prendre pour cible l’Éducation nationale. Ce Diable moderne use de son charme, mais aussi de la technologie, du numérique et des nouvelles méthodes pédagogiques pour séduire inspecteurs, chefs d’établissement et enseignants, leur proposant un pacte qui vise à contrôler le monde à travers l’école. Seul Théophile, encore attaché à la beauté de la littérature et à la transmission du savoir, perçoit les pièges du démon. Mais il se retrouve isolé, confronté à la fois à la passivité et à la complicité de ses collègues, broyés par un système absurde et déshumanisant. Face à une inspection décisive, Théophile finira-il par céder à la tentation et conclure un pacte avec le Diable, qui apparaît sous les traits d’un élégant Andalou amateur de vin et de cigarettes ? Ce roman, à la fois fresque, satire sociale, roman d’apprentissage et méditation sur la déshumanisation du monde, se distingue par une langue flamboyante et une réflexion profonde sur la place de la culture, la perte de sens et l’emprise de la technique dans l’école d’aujourd’hui. Un premier roman audacieux, entre réalisme et fantastique, qui interroge le destin de l’enseignement et la résistance de l’idéal face à la modernité et à la tentation du renoncement. La mention « fin du premier tome » à la fin du livre indique que Jérémie Delsart envisage la suite de l’histoire de Théophile dans un ou plusieurs volumes à venir. Cela laisse entendre que le récit n’est pas achevé et que le destin du personnage principal reste ouvert, nous invitant à attendre une suite pour connaître la résolution de ses aventures et des enjeux soulevés dans ce premier opus.

migdal

• Il y a 3 mois

Il était une fois … un Capésien enseignant stagiaire, Théophile, enseignant en lettres dans un collège de la périphérie lyonnais qui rêvait transmettre son amour de la littérature à ses élèves, sur le modèle des professeurs qu’il avait eu la chance de connaitre dans divers lycées français à l’étranger où, fils de diplomate, il avait grandi. Mais, « On lui apprit que c'était se faire de l’enseignement au secondaire un nuisible idéal ; que son rôle serait désormais d'adapter avec bienveillance les jeunes à une société du tout-numérique et de la communication instantanée. On lui apprit même qu'il ne fallait être en face de ses classes que pour apprendre et non pour enseigner, puisqu'on avait tout à apprendre des apprenants, si l'on parvenait à tisser avec eux des liens suffisamment forts pour partager les valeurs du vivre-ensemble (…). On leur fit enfin comprendre, à lui et à ses condisciples, qu'ils se devaient engager dans l’enseignement heureux de pouvoir partager des activités avec un public, certes difficile quelquefois, mais non moins attachant. » Théophile observe les dérives des pédagogies, mesure le nivellement vers le bas résultant de ces lubies idéologiques, et gaspille son temps dans des procédures informatiques ou la préparation de schémas heuristiques. Ses collègues appliquent ces procédures imposées par les pédagogues à l’exception de Jean, professeur (marxiste) de philosophie, et de Elaya, une séduisante stagiaire (socialiste) espagnole. Notre stagiaire, tenu en laisse par ses tutrices Constance Lurcelet et Caroline Thomassin, est régulièrement rappelé à l’ordre par la directrice d’établissement, adepte du « surtout pas de vague », dénoncé à l’inspecteur Patrice Désormais par le servile Armel Méliot, et se voit donc condamné à une prochaine inspection … qui « miraculeusement » croiront les uns, « diaboliquement » dénonceront les autres, crucifie l’inspecteur vilipendé par une « racaille » « Wallah!... L'avait qu'à l'écouter vot’ cours au lieu d'regarder des tableaux Excel sur son ordi, ch'ais pas, moi!... Y dit qu’y a b'soin d’mes notes pour l'évaluer vot’ cours... Mais attendez, m'sieur, moi, on m'carotte pas ! Est-ce qu'y est pas dans vot’ cours ?!… » . Converti aux vertus de l’autorité et de la culture, l’inspecteur conclut son rapport par cet aveu « Enfin, transporté par tant de munificence chez un si jeune professeur, je me laissai aller à le prier qu'il me fournît des conseils sur la façon dont je devais conduire à l’avenir mes visites et mes entretiens ; ce à quoi il me répondit qu'il fallait que je me purgeasse d'abord des items en vigueur idolâtrés jusqu'alors avant que de pouvoir guérir, à travers les montages pédagogiques de ses collègues, le flambeau fatigué de l’amour des lettres pour le raviver. » Rapport qui tétanise ses destinataires. Ce constat s’inscrit dans la lignée de celui de Myriam Meyer « Wesh, madame ?! Rires et larmes d'une prof de banlieue » et de celui de Mickaëlle Paty « Le Cours de monsieur Paty » mais s’en différencie par la forme et le fond. La forme déconcertera le lecteur peu familier de la littérature dix-neuvièmiste et de l’imparfait du subjonctif ou du jargon et des acronymes façonnés par les idéologues de la rue de Grenelle. Le fond est inspiré par la pièce de Rutebeuf « Le Miracle de Théophile » et par l’oeuvre de Hannah Arendt dont notre héros lit « Qu’est-ce que l’autorité ? » et fait écho à l’aveu du nazi Adolf Eichmann « Le langage administratif est le seul que je connaisse ». Jérémie Delsart rappelle les exigences de la transmission d’un savoir en prenant pour exemple la musique où l’on n’a jamais observé un « apprenant.e.s » enseignant un virtuose ou un chef d’orchestre. Patrice Jean préface ce roman et souligne en quoi les méthodes des consultants ou prétendus experts contaminent tous les secteurs de la société au nom d’un idéal « progrès ». Ce roman « sans pareil », le premier de cet écrivain prometteur, est riche en descriptions de gouts, de parfums, de paysages, de sons qui font souvent rêver (gastronomie lyonnaise, exotisme péruvien), parfois frémir (remugles infernales), souvent rire (méthodes pédagogiques). Il souffre, à mes yeux, de quelques longeurs (promenades urbaines par exemple) et je crains que son écriture « vintage » décourage un lectorat peu familier de Proust, Vigny ou Anatole France. Enfin, l’épilogue m’a totalement égaré dans les sommets andins. Mais le diagnostic qu’il porte sur l’effondrement de notre système éducatif recoupe les résultats du classement PISA 2024 (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) qui montre que les « apprenants » français de 15 ans ont perdu 21 points en compétences mathématiques en quatre ans, et 19 en compréhension de l’écrit. « Le miracle de Théophile » est un plaidoyer en faveur de la lecture, d’une lecture lente et réfléchie des classiques, pour développer la culture, la personnalité, la liberté des apprentis. « Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. » observait Marcel Proust (Le Temps retrouvé). « Le miracle de Théophile (…) conduit le lecteur en haut d’une vallée de larmes didactiques, d’où l’on respire un air purifié par le grand vent de la littérature » promet Pascal Jean au terme de sa préface. PS : Wesh, madame ?! Rires et larmes d'une prof de banlieue

Avis des membres

Fiche technique du livre

-

- Genres

- Romans , Roman Français

-

- EAN

- 9782749179117

-

- Collection ou Série

-

- Format

- Grand format

-

- Nombre de pages

- 416

-

- Dimensions

- 203 x 145 mm

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.

22,50 € Grand format 416 pages