Focus

Le camp du Drap d'Or : un duel d'orgueils analysé par Guillaume Frantzwa

Publié le 28/04/2020 , par Perrin

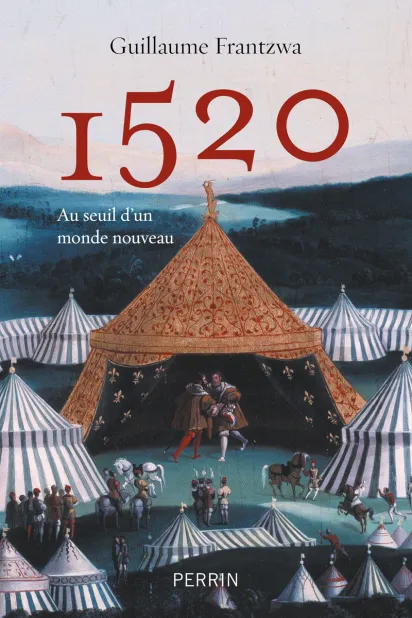

Guillaume Frantzwa est archiviste paléographe et docteur en histoire de l’art à l’université de Paris-I Sorbonne. Il vient de publier aux éditions Perrin "1520. Au seuil d’un monde nouveau". Dans ce premier essai, l’auteur brosse avec talent les soubresauts de ce monde qui, rompant avec la chrétienté, inaugurent un nouvel ordre mondial qui sera celui de l’Europe moderne.

Dans ce texte inédit, Guillaume Frantzwa revient sur un événement marquant de l’année 1520, évoqué dans son livre : le camp du Drap d’Or.

Avril 1520 : il y a cinq siècles, l’un des plus beaux sommets diplomatiques jamais vus en Europe était en pleine préparation. Retardé depuis le traité de Londres de 1518 par les intrigues de l’élection au trône du Saint Empire, les deux parties s’entendent pour fixer l’entrevue du 7 au 24 juin 1520[1]. Cet événement, renommé en son temps pour la splendeur de ses aménagements et l’opulence de ses fêtes, n’a laissé pour la postérité qu’un souvenir léger, eu égard aux faibles résultats de cette rencontre, vite dépassée par l’ampleur des guerres du xvie siècle.

L’entrevue en question réunissait deux rois « médiatiques ». D’un côté : François Ier, roi Très-Chrétien de France et duc de Milan depuis 1515, glorieux vainqueur de Marignan, le plus puissant souverain de la Chrétienté. De l’autre : Henri VIII, roi d’Angleterre et seigneur d’Irlande depuis 1509, Défenseur de la foi. Cette rencontre avait pour but de négocier la possibilité d’une alliance entre les deux monarques, dans un contexte diplomatique tendu[2]. La France sollicite de l’aide car elle se retrouve encerclée depuis peu par les possessions des Habsbourg, concentrées dans les mains de Charles Quint depuis 1516. L’Angleterre cherche de son côté à regagner son rang de grande puissance internationale perdu depuis la guerre de Cent Ans.

Pour ce congrès extraordinaire – les rois de France et d’Angleterre ne sont plus en très bons termes depuis un siècle – les deux cours, accompagnant les souverains dans leurs déplacements, déploient tout le faste et l’inventivité dont elles sont capables pour s’impressionner mutuellement[3]. Les principaux organisateurs se sont mis d’accord sur un lieu symbolique comme point de jonction : la frontière du Calaisis. Car à cette époque, les Anglais sont toujours propriétaires de la région, dont ils se servent très régulièrement pour impulser leurs opérations sur le continent, qu’il s’agisse d’invasion, de commerce ou de réseaux de renseignement.

L’art de cour à la fin du Moyen Âge

Les courtisans ont mis les bouchées doubles pour créer un cadre parfait pour la rencontre. Tous les arrangements ont été conclus en haut lieu entre le premier ministre d’Henri VIII, le cardinal Wolsey, archevêque d’York, et les plus intimes conseillers et amis d’enfance de François Ier, Guillaume Gouffier de Bonnivet, Jacques Ricard de Genouillac et Gilles de la Pommeraie[4].

Les deux cours s’attellent à recréer fictivement les palais et les aménagements utiles aux plaisirs des deux jeunes rois, de part et d’autre de la ligne invisible formée par la frontière entre Guines, côté anglais, et Ardres, côté français. Les deux villages sont séparés par une plaine d’environ neuf kilomètres, bientôt recouverte en grande partie par une forêt de tentes, dont l’ordonnancement général dépend du positionnement des pavillons royaux[5]. L’ensemble des mouvements et des dispositions dépend d’un protocole strict, qui vise à respecter l’égalité entre les rois, principe fondamental de réconciliation auquel Wolsey était particulièrement attaché[6].

Henri VIII profite de la présence d’un petit château à Guines pour y accoler une résidence temporaire, structure de bois montée sur des fondations de pierre et couronnée de grandes verrières. La façade est dissimulée par des toiles peintes à l’imitation de la maison des marchands de Calais, de style gothique. L’ensemble est conçu comme un véritable palais : constitué de quatre ailes, à l’usage du roi, de son épouse Catherine d’Aragon et du cardinal Wolsey, l’intérieur, sous le niveau des grandes verrières, est recouvert de tapisseries parmi les plus précieuses que le roi ait pu se procurer. Les meubles étaient probablement ceux que le roi utilisait au quotidien, transportés de ses résidences insulaires. La cour intérieure était ornée de deux fontaines, qui émerveillèrent autant que les grandes baies vitrées de ce palais postiche. La cour d’Angleterre avait requis des artistes italiens pour au moins une partie des aménagements, sans doute pour la réalisation des fontaines et surtout pour le dessin des tentes les plus pompeuses[7]. Henri VIII étalait ainsi sa puissance sur ses terres, laissant ses sujets peupler l’espace vide jusqu’à la frontière.

Face à la demeure de son rival, François Ier fit ériger, en lieu et place de palais, un somptueux chapiteau, reprenant la vieille tradition chevaleresque du camp militaire et d’apparat. Ce pavillon central était cerné de tentes secondaires pour son service. Sa tente personnelle, haute comme une tour de soixante pieds, était faite de drap d’or frisé, dont les cordages étaient tissés de fils d’or et de soie bleue. À l’intérieur, la doublure était de velours bleu semé de fleurs de lys d’or brodées. Au sommet, une effigie en noyer doré de saint Michel, saint tutélaire de la chevalerie française – le roi décernait l’ordre de Saint-Michel à ses proches et ses généraux méritants depuis 1469 –, avait été peinte par Jean Bourdichon, artiste estimé et renommé, chef de file de l’école de Tours, l’atelier des châteaux de la Loire. C’est également lui qui dessina le modèle des tentes brodées d’or de la cour française. Le mobilier, comme chez les Anglais, provenait sans doute des châteaux fréquentés ordinairement par le roi, dans la suite de la tradition nomade des cours médiévales. Une petite tempête fit malheureusement s’effondrer la tente, et il fallut reloger le roi en plein milieu de la rencontre.

Entre les deux pôles extrêmes formés par les logis royaux, qui procédaient ostensiblement de logiques différentes, une grande allée centrale permettait aux deux rois d’aller et venir de l’un chez l’autre. Le long de cette allée se déployaient les plus somptueuses des tentes de la cour, chamarrées de couleurs et brodées d’or et d’argent, formant des chambres et des galeries où abriter banquets, danses, et mascarades pour les milliers d’invités présents à ce sommet – trois mille de chaque côté, sans compter la foule des domestiques. La fourmilière qui s’agite ainsi dans la grande plaine d’Ardres et Guines rassemble aux alentours de dix mille personnes, parmi lesquelles les courtisans sont tout de suite identifiables. En effet, à la réquisition de leurs souverains respectifs, le mot d’ordre est de se vêtir d’habits d’or, et chacun, y compris les moins fortunés forcés de vendre ou de mettre en gage leur patrimoine, s’y est conformé.

De cette débauche d’ornements précieux vient le nom que la rumeur attribua à l’événement, le camp du Drap d’Or, car tout n’y était que scintillement. Le décor ainsi planté dénotait parfaitement l’esprit général de l’époque : la démesure, et son corollaire, les excès de dépenses. En sus de la course aux richesses, cette rencontre était également l’occasion de rivaliser d’imagination dans le secteur artistique, un outil de prestige et de communication essentiel, qui nous mène sur le terrain de la vie de cour.

Le fonctionnement des cours royales à la Renaissance

Henri et François, faisant assaut de luxe en rase campagne, avaient deux objectifs : montrer leur puissance et leur richesse afin de conclure le meilleur accord possible, et surtout ne pas se priver de la vie de cour à laquelle ils étaient habitués. L’épisode fait du reste la fortune de la région, les cités et les villages alentour étant chargés d’assurer le ravitaillement en matières premières et nourriture.

Le roi de France était escorté de tous ses confidents et conseillers, au premier rang desquels figuraient Bonnivet, amiral de France, le chancelier Duprat, le trésorier Robertet et le connétable de Bourbon. En face, les Français devaient composer avec le cardinal Wolsey, ainsi que les ducs de Norfolk et de Suffolk, les compagnons favoris du roi. C’est ce petit cercle de courtisans qui passe le plus de temps à négocier une éventuelle alliance entre les deux royaumes. Tous les autres nobles ne sont là que pour animer l’existence des puissants et montrer leur rang en participant à la sociabilité collective d’un monde privilégié qui cultive ses particularités à tous points de vue : esprit de classe, littérature, esthétique, mode de vie, sport, prodigalité, vertu militaire et prestance physique[8]. Le tout noué autour de la fidélité due à un roi sacré, aussi généreux qu’impitoyable.

Tout le dispositif qui entoure les monarques, en cette circonstance comme dans les châteaux royaux, vise à encadrer la vie des rois et à faire en sorte que tout – gouvernement, faveurs, richesses, rythme de vie des sujets – n’émane que d’une poignée d’hommes au sein de la cour. À commencer par l’accès au roi et à sa chambre, régulé par des dignitaires spécifiques au sein de l’hôtel du roi, et des besoins de sécurité. Un monarque a toujours des ennemis, et l’atmosphère n’étant pas à la confiance depuis la guerre de Cent Ans il est tout naturel que chaque souverain ait tenu à être accompagné de ses propres services de protection[9]. Lorsque les deux hommes se rencontrent au premier jour du Camp, l’allée reliant les deux résidences royales est jalonnée de huit cents hommes, par moitié de chaque côté de la frontière. Si Henri n’a guère d’unités particulières en dehors des archers de sa garde, qui ont leur équivalent chez les Français, le Très-Chrétien est accompagné de ses Cent-Suisses, chargés de protéger les appartements royaux où que le roi se porte. Ces forces armées permettent à chacun de dormir sur ses deux oreilles, quoique les souverains aiment se jouer des tours à l’occasion : au début du séjour, François Ier, accolé de seulement quelques gentilshommes, tire Henri VIII du lit après avoir forcé les gardes du château de Guines, tétanisés sans doute par la crainte de créer un incident diplomatique, à déposer les armes – au grand effroi de toute la cour.

Cet épisode s’inscrit cependant dans une logique toute chevaleresque : rien n’est plus sacré entre deux nobles personnes que de se faire confiance et remettre sa vie entre les mains d’un rival, en toute honorabilité. Lors de ce bon tour que François fit à Henri, il contrebalança la surprise de cette aventure en se chargeant lui-même d’habiller le Tudor, comme l’aurait fait un valet de chambre, avant de partir avec lui en promenade à cheval. Cet esprit résume à lui seul toute la vie du Camp durant les quinze premiers jours, passés en joutes et tournois dans un grand champ de bataille ménagé à équidistance des deux logements royaux. Seuls les dimanches, le 13 juin où soufflait la tempête et les deux derniers jours du Camp furent exempts de ces démonstrations sportives, où l’habileté des participants le disputait au rutilement des armures ciselées et aux vieux rites des pas d’armes orchestrés par les hérauts de la tradition médiévale. Les festins et les danses s’ensuivaient le soir. Cette mécanique bien huilée – elle reflétait les activités courantes des cours royales – se grippa en fin de séjour, lorsque Henri VIII proposa à François Ier de lutter d’homme à homme. François Ier, géant d’1,98 mètre, dépassait d’une tête son alter ego, qui se targuait quant à lui d’avoir des jambes plus belles et plus fortes. Henri VIII, qui écrasait déjà son hôte par le faste de son palais éphémère, voulait conclure sa supériorité en humiliant physiquement les Français, dont les entorses audacieuses au protocole l’avaient sans doute bousculé une fois ou deux au cours du séjour. Peine perdue : François, avec ses mensurations exceptionnelles, lui fit mordre la poussière.

Le sommet fut aussi rythmé par les célébrations religieuses. L’Angleterre et la France sont des monarchies anciennes, bâties sur un socle catholique affermi par une longue tradition, incarné dans les deux cas par le sacre qui confirme le pouvoir des souverains lorsqu’ils montent sur le trône. En toute logique, une attention particulière est portée aux manifestations de la foi et à leur instrumentalisation politique. Si les dimanches les souverains suspendent les épreuves martiales, car elles contredisent les commandements de l’Église, ils choisissent également soigneusement la mise en scène de leur arrivée et de leur départ du Camp. Outre l’égalitarisme apparent du protocole et les marques d’amitié, il faut retenir que le sommet s’ouvre le jour de la Fête-Dieu, l’un des plus importants du calendrier chrétien, consacré à la célébration du Christ. Les deux souverains en sont parfaitement conscients : ils ont délibérément choisi cette date, animée d’ordinaire par des processions, pour se placer sous de bons auspices et se présenter comme des rois de paix, à l’image du Christ – Prince de la paix d’après les textes bibliques. Au dernier jour, le 24 juin, le champ des tournois n’est plus en usage depuis le 22 en raison de la construction d’une église de bois et de tapisseries, où les deux chapelles royales rivalisent de talent dans la célébration d’une grande messe de clôture présidée conjointement par le cardinal Wolsey et un légat du pape, avec l’assistance de nombreux prélats – les deux cours totalisaient vingt et un évêques et trois cardinaux. La mise en scène religieuse joue donc ici à plein dans l’imaginaire et la communication politique.

La communication, en ces moments de fête et de spectacle, passe également par le recours aux surprises et aux divertissements plus solennels de la poésie officielle. À cette fin, le choix de François Ier se porta naturellement sur le poète Clément Marot, un des protégés de la famille royale rétribué par une charge de valet de chambre du roi. L’intellectuel composa un rondeau et une ballade, deux types de texte hérités en droite ligne du Moyen Âge – le cercle de la Pléiade les rejettera tous deux après 1550. Outre les plaisirs de la rime, fut-elle dictée par les convenances de la flatterie protocolaire, le faste de la cour est également garanti par la qualité de sa musique, qui rehausse les festins, les bals, et les messes. Les musiciens de l’Écurie du roi, les chantres et enfants de chœur de la chapelle de musique de François, tous présents sous la houlette du compositeur de la cour Antoine de Longueval, partagent équitablement le temps de chant avec leurs homologues anglais lors de la messe de clôture. On peut penser qu’un esprit similaire présidait aux fêtes communes durant le Camp, où les gentlemen de la chapelle d’Henri VIII, lui-même très mélomane et instrumentiste de talent, donnent même des spectacles de type théâtral sous la direction de Robert Fayrfax. Au dernier jour, Henri VIII réserve enfin un ultime cadeau à ses amis français par l’intermédiaire de ses artificiers, lesquels font planer au-dessus du Camp un grand dragon d’étincelles qui étourdit toute l’assistance avec ses relents de poudre et ses fumerolles d’explosion. Là encore, la démesure dicte les manœuvres et les goûts des protagonistes.

La mutation de la diplomatie

« Manœuvre » est bien le mot qui caractérise le mieux le ballet politique de l’époque. Les apparences sont en général trompeuses et les discours sans valeur dans un contexte où l’objectif n’est pas de trouver un équilibre ni d’assurer la justice, mais de mettre au point une combinaison pour s’assurer la domination du monde. L’Angleterre ne peut encore prétendre à cet objectif, mais aspirant à un rôle d’arbitre dans les jeux de pouvoir de l’époque, elle passe en conséquence de nombreux traités au gré des retournements de la conjoncture[10].

Tout au long du Camp, des conférences secrètes se déroulèrent dans les coulisses des tournois et des réjouissances de façade. Les deux rois se parlèrent quatre ou cinq fois en particulier, et entre chaque entrevue une longue suite de négociations orales ou écrites fut menée par leurs conseillers. Les débats n’avançaient que très lentement : chaque question soulevée prend alors trois ou quatre jours de discussions pour trouver un semblant d’accord. La vexation d’Henri VIII après le défi à la lutte compromet cependant toute chance d’aboutir à un traité sérieux, et l’accord final se contente d’une vague promesse d’amitié et de la confirmation d’un mariage entre la fille du roi d’Angleterre et le Dauphin, tous deux tout jeunes enfants. La perspective de ce mariage d’alliance est donc très hypothétique et laisse de la marge pour conclure de nouveaux traités d’ici là.

Le résultat de ce sommet, s’il est médiocre, permet cependant de dévoiler une partie des dessous de la diplomatie de l’époque. Il faut relever l’importance accrue des conseillers des rois, plus experts que leurs souverains dans l’art de la négociation. Ce sont les ministres qui réfléchissent désormais aux grandes lignes de la diplomatie, tel Wolsey orientant son maître sur l’échiquier continental, et ce sont les intermédiaires, conseillers et confidents, qui s’entremettent au quotidien pour faire progresser les menées souterraines de la politique internationale. On le remarque notamment par certains documents annexes, qui prouvent que la fonction d’ambassadeur tend peu à peu à se formaliser et à s’asseoir sur des documents probants : instructions, lettres de créances lors de l’installation dans une cour étrangère, et pouvoirs lors de négociations d’accords[11]. Dans la même veine, les procédures diplomatiques s’affermissent, avec, après la signature des traités eux-mêmes, la production de ratification par chacune des parties prenantes.

En outre, on note l’importance insoupçonnée des princesses. Les dames d’atour qui garnissent les cours d’Europe n’ont en général qu’un rôle décoratif et reproducteur, mais les reines et les filles ou sœurs de roi peuvent souvent revêtir une mission bien plus gratifiante. On connaît la grande importance de Marguerite d’Autriche dans la gestion des Pays-Bas espagnols et l’animation de la diplomatie des Habsbourg, mais d’autres femmes de même rang sont tout aussi actives dans leurs pays respectifs. En France, la première dame est la reine, Claude de France, personnalité très effacée aux dires des contemporains, mais qui remplit sa tâche première de mère avec régularité, se trouvant enceinte au moment du Camp sans déroger à ses obligations de représentation. La maîtresse véritable de la cour serait plutôt Louise de Savoie, mère du roi, qui a une énorme influence et sert le royaume comme régente lorsque le roi est à la guerre. Marguerite de Valois-Angoulême, sœur de François, beaucoup plus lettrée que son frère, est un autre ornement essentiel de la cour de France, qui maintient un niveau littéraire élevé parmi les courtisans, et use de son prestige pour influer sur les tractations internationales. On passera presque sous silence la favorite du roi Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriand, qui n’avait aucun rôle officiel et devait tout au plus animer de sa conversation les banquets royaux. En Angleterre, la reine Catherine d’Aragon est très aimée en dépit de son incapacité à produire un fils, et a le prestige de l’ascendance, puisqu’elle est une ancienne infante d’Espagne, et se trouve de ce fait la tante de Charles Quint. La reine d’Angleterre reste ainsi un puissant agent d’attachement de l’Angleterre à la cause des Habsbourg et a, activement ou passivement, un grand poids dans la définition des factions à l’échelle européenne. Henri VIII s’alliait ainsi aux Habsbourg en 1513 lors de sa dernière expédition militaire[12]. Parmi les dames d’honneur de la reine se trouvent les maîtresses du roi, Elizabeth Blount, qui a donné un fils illégitime à Henri en 1519, et Mary Boleyn, dont l’influence s’accroît depuis l’automne précédent et que le roi de France a charnellement connue quelques années auparavant. Ces deux dernières femmes, si elles sont en vue à la cour, n’ont pas plus d’influence au plan diplomatique que Françoise de Foix, tout au plus gratifient-elles les fêtes d’un supplément d’agrément. Lors du camp du Drap d’Or, les deux rois dînent régulièrement l’un chez l’épouse de l’autre, dans un jeu croisé où la coutume s’installe de voir chacun des deux rois dîner simultanément chez l’épouse de son concurrent en traversant la frontière. On voit donc avec évidence que les reines, quand bien même elles paraîtraient falotes aux yeux du monde, ont un rôle de premier plan dans la tentative de rapprochement entre souverains, bien au-delà d’une fonction de maîtresse de maison ou de décoration vivante.

Ces entretiens parallèles en charmante compagnie ont un grand enjeu pour la France : le renforcement du parti des Habsbourg a rendu la situation géopolitique explosive, et Charles Quint rôde lui-même autour de l’Angleterre pour se l’adjoindre. Les deux souverains se sont rapidement vus du 26 au 31 mai en Angleterre après avoir confirmé un traité de commerce par lettres[13]. L’empereur attend donc la décision d’Henri VIII à l’issue du Camp. Les cadeaux diplomatiques prennent place également dans les rituels d’échanges entre souverains, dans la suite de la logique de don et contre-don bien connue du Moyen Âge. Ainsi, ce matin où François réveillait Henri, ce dernier offrit à son hôte le collier qu’il portait, avant de se voir rendre un bracelet, les deux hommes se promettant d’arborer ces bijoux chaque jour que durerait leur congrès. Amadouer l’Angleterre est nécessaire pour éviter l’encerclement de la France, et aussi afin d’estomper les nuages planant dans des relations bilatérales pleines d’arrière-pensées territoriales[14]. Ces présents, de pure forme, n’ont cependant plus aucun impact sur le cours des négociations et visent simplement à installer un climat cordial, outre l’impératif de prouver sa force financière au monde. Les ambassadeurs des autres pays sont en effet présents et partagent leur émerveillement à leurs autorités de tutelle et au public[15].

La renommée de l’épisode du camp du Drap d’Or fut à l’époque inversement proportionnelle à sa réussite : la rencontre était en réalité manquée au plan politique, tandis que le roi de France s’était mis au bord de la banqueroute pour être sûr de garder l’ascendant sur son rival[16]. Le sommet a en revanche fasciné les contemporains pour sa débauche de luxe et de festivités, remémorée dans les comptes rendus officiels et les chroniques[17]. Cette célébrité n’empêcha nullement Henri VIII de retourner voir Charles Quint dès le 14 juillet à Gravelines, où ils se promirent une alliance défensive contre la France[18]. La réunion, au lieu de rallier l’Angleterre aux intérêts de la France, l’avait convaincue de rester dans l’autre camp. Par la suite, et pour au moins dix ans, Henri VIII restera l’allié des Habsbourg, qu’il épaulera dès le début de la guerre en 1521[19].

Le camp du Drap d’Or, réunissant deux souverains physiquement présents dans le luxe d’un cadre officiel et chevaleresque, peut ainsi être résumé à un duel d’orgueils conduisant à un cuisant échec diplomatique. Cet échec marque le point final de la diplomatie médiévale, mais contient en germe les rouages qui présideront à la diplomatie moderne[20].

Notes :

[1] Garand-Zobel Monique, « Lettres échangées entre François Ier et ses ambassadeurs à Londres (août-octobre 1518) », in Bibliothèque de l’école des chartes, 1954, tome 112, p. 104-125.

[2] On peut consulter sur toute cette période les Mémoires du maréchal de Florange, dit le Jeune Adventureux, Paris, H. Laurens, 1913-1924, 2 vol. Une copie manuscrite de ces mémoires, apparemment inconnue des éditeurs, se trouve au Centre des archives diplomatiques, 53MD, vol. 26.

[3] Les détails de la rencontre sont connus par des témoins directs. On peut citer côté français Jacques Dubois, Francisci Gallorum et Henrici Anglorum Colloquium, Paris, 1521, les Mémoires du Maréchal de Florange, et enfin un extrait des Mémoires de Du Bellay, Centre des archives diplomatiques, 53MD, volume 1825, f°112. Pour une approche logistique et comptable, voir Aurélie Massie, « Les artisans du Camp du Drap d’Or (1520) : culture matérielle et représentation du pouvoir » in Encyclo, Revue de l’école doctorale, ED 382, Université Sorbonne Paris Cité, 2013, p. 55-79.

[4] Voir les échanges de Wolsey avec Gouffier de Bonnivet, organisateur principal du côté français, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits Français 5 761.

[5] BnF, Département des Manuscrits, Français 10 383, « Compte de la commission des tentes, pavillons et enrichissemens d’iceulx, menez en la ville d’Ardre pour la veue et traicté de paix d’entre le Roy notre sire et le roy d’Angleterre, faict ou mois de juing l’an 1520 ».

[6] BnF, Manuscrits, Français 3 052, fol. 56, « Ordo observandus in conventu et congressu serenissimorum ac potentissimorum principum, Francisci Francorum et Henrici Anglie regum, fratrum consanguineorum et perpetuo confoederatorum, inter eos concordatus et conclusus ».

[7] British Library, Cotton Ms Augustus III, f°11, 18 et 19.

[8] BnF, Réserve des livres rares, 4-LB30-35, Lordonnance et ordre du tournoy, joustes et combat a pied et a cheval. Le tresdesire et plusque triumphant rencontre, entreveue, assemblee et visitation des treshaultz et tresexcellents princes les Roys de France et de Angleterre, Paris, Jean Lescaillé, [1520], et BnF, Réserve des livres rares, RES 4-LB30-34, Campi convivii atque ludorum agonisticorum ordo, modus atque descriptio, Paris, Jean de Gourmont, circa 1520.

[9] La dernière conférence entre princes avant 1520 a eu lieu lors de la signature du traité de Picquigny en 1475. Les souverains avaient dialogué par-dessus une treille en bois dressée en travers d’un pont pour que d’éventuels spadassins ne puissent les surprendre. Une telle pratique aurait été inenvisageable à l’époque de rois chevaliers comme Philippe Auguste et Henri II Plantagenêt.

[10] Voir les traités passés par l’Angleterre au début du xvie siècle, compilés sans doute au xviie siècle, Centre des archives diplomatiques, 9CP, vol. 1, ainsi que le recueil tiré des archives de Simancas, 18MD, vol. 285.

[11] BnF, département des Manuscrits, Français 5 500, f° 226, 165, « Pouvoirs donnés à Gaspard de Coligny, seigneur de Châtillon, maréchal de France, pour régler avec les députés du roi d’Angleterre les détails de l’entrevue qu’il doit avoir entre Guines et Ardres avec le roi de France », 1520.

[12] On trouve une copie du traité d’alliance entre les deux souverains au centre des archives diplomatiques, sous la cote TRA15130001.

[13] BnF, Département des Manuscrits, Mélanges de Colbert 387, 570, « Lettres renouvelant le traité de commerce conclu entre l’Angleterre et les sujets de l’empereur Charles-Quint. Londres, 8 mai 1520 ».

[14] Les revendications territoriales de l’Angleterre inquiétaient encore un demi-siècle plus tard et furent réunies dans un recueil par les secrétaires du roi (Centre des archives diplomatiques, 7MD, vol. 5), sans compter un double recueil de traités et d’argumentaires datables de la fin du xvie siècle (7MD, vol. 7 et 8).

[15] BnF, Réserve des livres rares, RES 4-LB30-122, Littere del sumptuosissimo triumpho del christianissimo re de Francia et del re de Anglia, 1520.

[16] François a dépensé 400 000 livres pour cette rencontre, dont la moitié provient d’un emprunt passé à Lyon. Voir Philippe Hamon, L’Argent du roi : Les finances sous François Ier, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1994, p. 50.

[17] BnF, Département des manuscrits, NAF 11 679, f°473, « La venue du Roy et du roy d’Angleterre à Ardre. Le septiesme jour de juing, jour de Feste Dieu, l’an de grace 1520… ».

[18] Voir la copie du traité au centre des archives diplomatiques, TRA15200001.

[19] Charles Quint et Henri VIII renouvellent leurs traités d’alliance à chaque guerre contre la France au cours de leur vie. Voir au centre des archives diplomatiques les copies des traités en question :

-TRA15220001 : alliance datée du 16 juin 1522 ;

-TRA15230001 : alliance datée du 2 juillet 1523 ;

-TRA15290002 : alliance datée du 5 août 1529 ;

-TRA15420001 : alliance datée du 11 février 1542.

[20]Sur ce vaste sujet, voir Lucien Bély, L’Art de la paix en Europe : naissance de la diplomatie moderne, xvie-xviie siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2007.