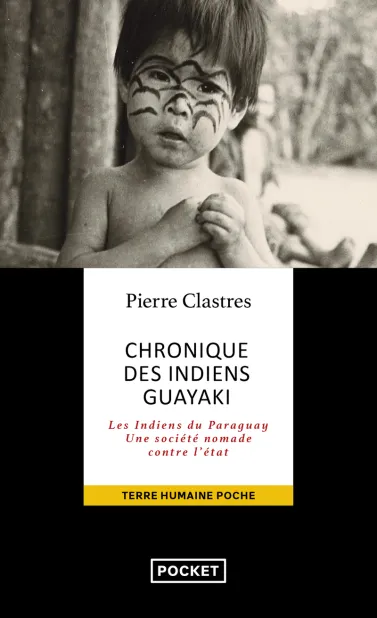

Chronique des indiens Guayaki : Le livre de Pierre Clastres

On les appelle Guayaki, " Rats féroces ". Eux-mêmes se dénomment Aché, " les Personnes ". Silencieux et invisibles, ces nomades parcourent la forêt tropicale à l'est du Paraguay. C'est ce qui leur a permis d'échapper si longtemps au sort de leurs voisins sédentaires : esclavage, mort, disparition.

L'auteur a vécu un an dans leur intimité... Les incidents et anecdotes cocasses ou tragiques tracent peu à peu le portrait de ces Guayaki, paillards quand ils peuvent, graves lorsqu'il le faut : fêtes du miel, de l'amour, conflit au sein des bandes, meurtres, sacrifices, anthropophagie (ils se libèrent de leurs défunts en les mangeant). À la douceur succède la cruauté. Cette culture disparue repose sur la fidélité des Indiens à leurs anciens rites, et, au-delà, aux mythes de leur origine et de leur destin, qui suscitent en nous d'étranges échos.

Ce livre est une chronique qui n'esquive aucun des problèmes que pose à l'ethnologie cette population indienne. De l'écologie très particulière d'une société de chasseurs à la logique la plus secrète de leur pensée, c'est le tout d'un univers culturel inconnu qui se révèle ici, sous le regard d'un des grands ethnologues français.

De (auteur) : Pierre Clastres

Expérience de lecture

Avis Babelio

Khalil_Livres

• Il y a 5 mois

Pierre Clastres, ethnologue et anthropologue français disciple de Claude Lévi Strauss a vécu parmi les derniers indiens Guayaki de la forêt paraguayenne. Son récit est le fruit de cette incroyable immersion qui nous renvoie à notre nature humaine primitive, à l’Homme avant la civilisation mais pas avant la Culture. Car ces « Sauvages » ont une culture basée sur des mythes, des rites de passage fascinants, parfois violents et un rapport au monde, à autrui et à la mort d’une complexité inouïe et toujours fondée sur une notion d’équilibre et de compensation. Il ne faut point troubler l’ordre du monde. La naissance de l’enfant appelle la mort du père. Osez transgresser les lois ancestrales fondement de la culture, et la nature vous foudroiera. « Curieuse rencontre entre une pensée sauvage inconsciente de soi en ce que seuls les gestes la disent, et le logos le plus puissamment maitre de soi de la pensée occidentale ; unité en fin de compte de l’esprit qui, chez un Indien ou chez un philosophe, trouve l’obstacle à son effort dans l’impossibilité nue de penser la vie sans penser la mort. » Leur organisation politique ouvre également des voies originales pour nos sociétés actuelles que Clastres développera ultérieurement dans son ouvrage « La société contre l’Etat ». « …le destin des hommes dessine sa figure seulement sur l’horizon du collectif et exige de chacun le renoncement à la solitude de son soi, le sacrifice de la jouissance privée. » Certes la complexification des sociétés mène inéluctablement à la spécialisation et la hiérarchisation mais on ne peut être qu’admiratif de cette mini-société où le chef est d’abord un symbole de don et non de pouvoir. Un individu maniant le discours pour servir les siens. « Le pouvoir corrompt : voilà un risque qui ne guette pas les Indiens, moins par rigueur éthique personnelle que par impossibilité sociologique. Les sociétés indiennes n’étaient pas faites pour cela, et elles en sont mortes. » Nous sommes bien loin de la servitude actuelle des peuples. Voyant leur territoire naturel de chasse grignoté petit à petit par les plantations et fermes des « blancs » et leurs membres chassés et tués par ces derniers, ce peuple de chasseurs cueilleurs cheminera petit à petit vers son extinction. Une extinction caractérisée d’abord et surtout par la déchéance de leur culture et de leur identité. Car la véritable perte est celle de son identité, de son Histoire, de son rapport aux ancêtres. « La chronique des Guayaki est aussi un chant funèbre, car les Guayaki ne sont plis. Les derniers d’entre eux, épaves désespérées d’avoir renoncé à leur vie et à leurs croyances, s’éteignent dans la monotonie du monde civilisé. »

PamRamos

• Il y a 5 mois

« Pour pouvoir étudier une société primitive, il faut qu’elle soit déjà un peu pourrie. » C’est avec cette sentence définitive en tête, prononcée par son ami et professeur Alfred Métraux, suicidé en 1963, que Pierre Clastres, 29 ans, chercheur en ethnologie, s’installe la même année auprès des « Aché », les derniers chasseurs-cueilleurs nomades des forêts denses du Paraguay, appelés également « Rats féroces », Guayaki. Vivant avec eux plus d’un an, il livrera de cette rencontre ces Chroniques, premier ouvrage capital, embryon des thèses de La Société contre l’État, l’essai de pensée sociale et politique qui suivra son retour en Europe, au retentissement désormais culte. Persécutés par les « Beeru » (les Blancs), qui les tuent pour le sport et capturent leurs enfants pour les mettre en esclavage (pratiques reconnues jusqu’au milieu des années 1950), menacés de survivance panique par la constante réduction de leur territoire, décimés par les maladies occidentales, lorsque l’ethnologue les rejoint, les Indiens Guayaki ne sont déjà plus que l’ombre des guerriers libres d’une « société d’abondance », où seules trois heures de chasse et de cueillette suffisaient aux hommes pour nourrir amplement le clan, leur laissant le reste du temps libre pour l’amour, les fêtes et l’éducation des enfants. Patiemment, connaissant leur langue – bien que pas assez pour ne pas engendrer de cocasses malentendus – Clastres les soudoie avec des sucreries pour leur faire raconter leur passé, leurs habitudes, leurs rites et mythes, mais en respectant toute méfiance à se confier. « Quant à moi, je ne veux pas trop insister. Les Indiens ne sont pas en effet des machines à informer, et l’on se tromperait fort à les croire à chaque instant prêts à fournir réponse à toute question. Ils répondent s’ils en ont envie, s’ils se sentent de bonne humeur, s’ils en ont le temps. Ordinairement, la plupart d’entre eux préfèrent de beaucoup dormir à bavarder avec l’ethnologue et, en tout cas, les meilleurs renseignements sont souvent ceux que communiquent spontanément les Indiens », reconnaît-il. Nous y apprenons, à sa suite, leur art d’accoucher, de se soigner et de mourir, leurs pratiques et tabous alimentaires et sexuels, leur passé douloureux au contact des colons, et, point central qui fascine immédiatement l’ardent chercheur déjà révolté par toute forme de coercition : leur gestion du pouvoir. Clastres, s’efforçant de tordre le cou aux pratiques ethnologiques en cours, teintées d’un ethnocentrisme irrémédiable ou presque (chaque groupe définit toujours les autres en fonction de lui-même), et même d’un « occidentalo-centrisme » galopant – si vous me permettez cette invention langagière pénible, ouvre grands yeux et oreilles pour capter et rendre avec le moins de préjugés possibles les dernières émanations d’un peuple dont la liberté l’enivre sans le duper. En délimiter le prix et reconnaître impossible la reviviscence d’un tel mode de vie au sein de nos sociétés avancées (mais pas nécessairement plus avancées) coordonne toujours, en ligne de fond, ses découvertes. Cependant, naît entre ces pages l’idée qu’il développera plus profondément dans La Société contre l’État (sur lequel je reviendrai bientôt) et qui fera couler beaucoup d’encre dès la parution de Chronique en 1972 : si l’observation du modèle de plusieurs sociétés primitives (et pas seulement les Guayaki) indique que le pouvoir n’est si souhaité si envié par le groupe, qu’un chef n’y peut, par la force, imposer ses volontés sous peine d’être immédiatement démis par ses hommes mais qu’il doit au contraire faire don de ce qu’il possède – et par là, posséder moins que le reste du groupe qu’il guide, que ce n’est qu’en parlant qu’il peut rallier ses compagnons à ses vues en réveillant le souvenir des valeurs ancestrales auxquelles se soumettre (bien qu’il parle souvent dans le vide, assez comiquement nous le voyons, dans certaines scènes relatées), si l’exemple de ces sociétés indique que le pouvoir coercitif n’est nullement une fatalité, comment pouvons-nous nous berner, au XXe siècle, au point de promouvoir sa violence comme indiscutable au sein d’États conçus pour s’opposer, pratiquement, à la société plutôt que de la servir ? De même, il apparaît très nettement que loin de simplement « survivre » en subissant une absence de croissance et de rendements qui leur permettrait de croître s’ils en avaient les moyens, les Indiens rencontrés, tout à fait conscients et capables de plus, choisissent de ne pas croître. En résumé, ce n’est pas qu’ils sont impuissants, c’est qu’ils ont la volonté du moins de puissance possible. Ainsi de ces chasseurs qui se savent excellents, mais ne se prétendent jamais meilleurs qu’un autre : la compétition leur apparaît absurde, il est invraisemblable de se mesurer à ses compagnons alors que chacun partagera avec les autres le fruit de ses chasses et ne gardera rien pour lui seul, de toutes façons. Tout est question de veine ou de déveine, que l’on a provoqué ou non par sa propre inconduite ou au contraire sa vaillance et qu’on peut rectifier en procédant à des purifications ou au respect stricts d’interdits – la plupart, alimentaires ou de résistance physique. Surprenant à bien des égards, même lorsque l’on croit avoir déjà fait le tour des modes de vie tribaux, de leurs promesses et de leurs perditions, Chronique des Indiens Guayaki soulève ventre et cœur, provoque rire, admiration et commisération, impose son rythme décalé et l’humilité des maladresses reconnues par son auteur. Il est écrit avec la folle élégance d’un scientifique qui pense, vit et traverse son domaine avec fougue, sensibilité et créativité. S’il n’évite aucun sujet brûlant (l’inceste, le cannibalisme, l’homosexualité) il n’en abuse pas : c’est bien en assistant aux apparentes banalités du quotidien, en tendant l’oreille aux bruissements infimes d’êtres aux abois qui se savent disparaître dans un silence pesant, que l’on discerne furtivement, comme un jaguar derrière les lianes, les rapports si singuliers de ces nomades à l’autre, au groupe, à soi, à la forêt, à la joie… ainsi qu’à ce qui ne se voit pas, pour qui n’a pas posé ses pas dans les leurs.

hfonahjefonds

• Il y a 8 mois

...fragments d un monde disparu. Clastres décrit ici ( en 1974 je crois) l organisation sociale et culturelle d une tribu sud américaine preservée des influences...ce n est pas le pays des teletubies, mais c' est aussi fascinant, complexe, sophistiqué. De cette lecture maintenant éloignée me reste la fascination pour.. Le rôle du chef de tribu qui doit tout aux autres ( si l un à froid il donne son propre vêtement )....Le rapport au travail ( deux heures par jour environ)....l appartenance à la nature comme mode intrinsèque du rapport au monde... A cette époque de bouillonnement intellectuel des sciences humaines, les penseurs cherchent à tâtons des modèles possiblement pérennes pour les sociétés humaines , lancent déjà d inquiétantes alertes, écologiques , sociologiques et geopolitiques, l effondrement des identités locales avalées par le modèle unifié de la mondialisation, les replis identitaires qui s annoncent...ces mecs étaient des sorciers visionnaires... La (re)lecture d anthropologues comme Clastres ne doit pas amener à la nostalgie...d autres modèles restent possibles et à construire

Avis des membres

Fiche technique du livre

-

- Genres

- Sciences Humaines & Savoirs , Sciences Humaines & Sociales

-

- EAN

- 9782266111669

-

- Collection ou Série

- Terre Humaine Poche

-

- Format

- Poche

-

- Nombre de pages

- 320

-

- Dimensions

- 178 x 109 mm

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.

9,60 € Poche 320 pages